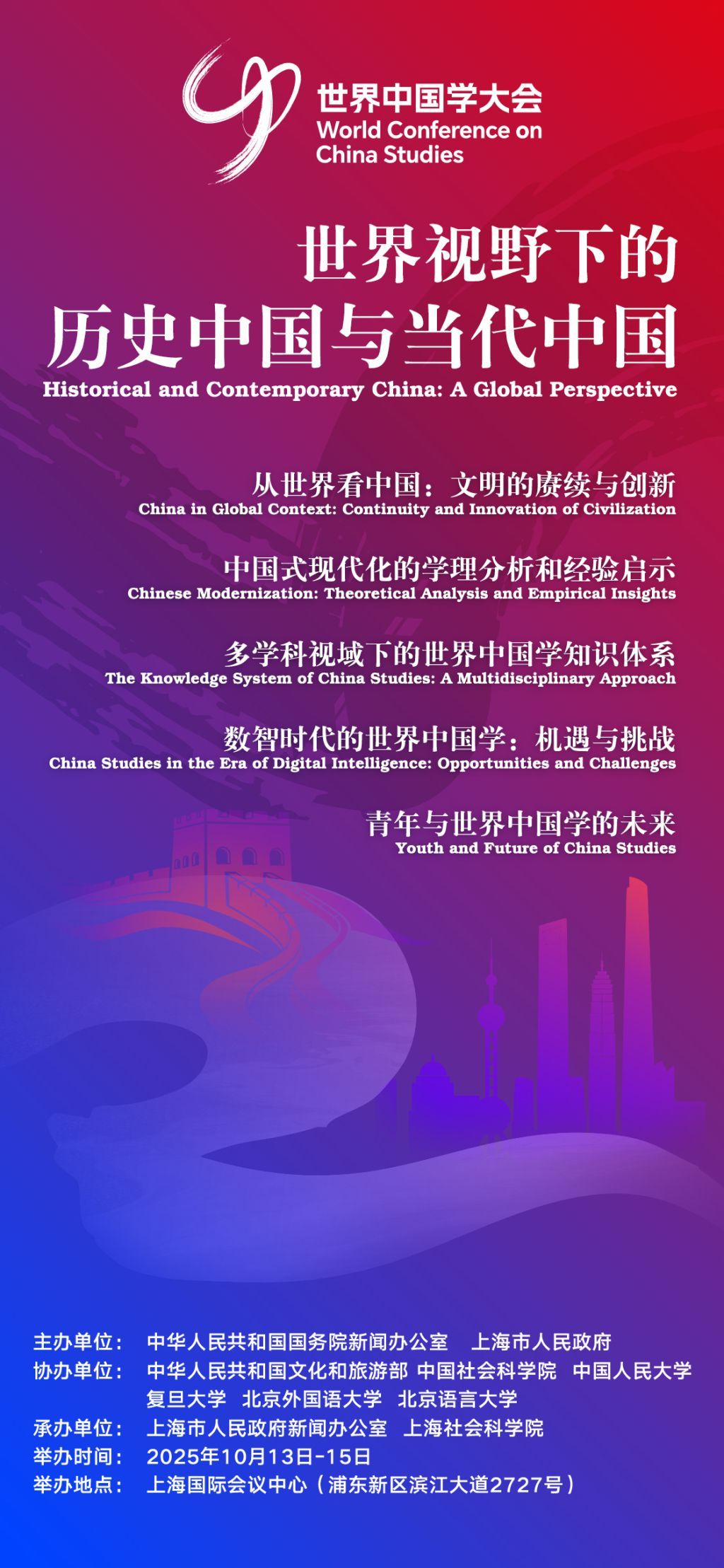

第二届世界汉学大会将于10月13日至15日在上海国际会议中心举行。大会由国务院新闻办公室、上海市人民政府主办,文化和旅游部、中国社会科学院、中国人民大学、复旦大学、北京外国语大学、北京语言大学共同主办,上海市人民政府新闻办公室、上海社会科学院承办。

会议主题为“全球视野下的历史中国与现代中国”,五个分论坛的五个平行主题分别为“全球视野下的中国:文明的延续与创新”、“中国现代化的理论分析与实证阐释”、“多学科视角下的全球中国研究知识体系”、“全球中国研究”a 数字智能时代的研究:机遇与挑战”和“年轻人与全球中国研究的未来”。

该报刊登了之前对参加会议的几位学者的采访摘录。这些学者每个人都有自己的研究领域,都与“中国研究”密切相关。这些采访节选表达了他对中国研究的理解、解读和成就。以下内容探讨中西审美秩序与理性秩序的冲突。

郝大伟和安妮·莱热合着的《孔子哲学反思》试图从新的视角来理解和比较中西思想的特点。亮点是对中西秩序概念的总结和研究。本书将西方的秩序概念概括为“理性(逻辑)秩序”,将中国的秩序概念概括为“审美秩序”,并比较了中国的秩序概念。一、从思维方式、人格理论、政治视野和天国视野等方面与西方进行比较。不可否认,将中西哲学思想简化为单一概念,忽视了中西哲学各自的丰富性。然而,本书的目的是作为一部比较哲学著作,而不是提供对中国或西方哲学的详细理解。本书最重要的目的是通过儒家哲学来反映中西思想。

秩序的本义是指事物排列或看待的顺序或顺序。中西方秩序观念的差异,实际上是中西方对待事物、看待事物的方式的差异。最深层的意义体现的是中西方世界观的差异。因为中国和西方对世界的认知不同,对世界的看法也不同。世界上的事物应该如何组织,事物之间存在什么样的关系等等,这些观点是经过长期积累和系统化的。通过这个过程,秩序概念的差异就形成了。两位作者在书中得出结论,西方人通常认为秩序是一种存在且相关的事物类型:“理性”或“逻辑”。在中国,秩序通常被认为是审美的。 “虽然逻辑秩序常常是通过外部强加来实现的,所谓的神圣意志原则、超越自然法则、特定社会的实际法则或人类意识中必须存在的某些类别,但审美秩序是由事件、因素和环境的各个方面产生和决定的。” (第 8 页)理性秩序是封闭的,抵制变化,更喜欢定义事物的本质。另一方面,审美秩序是开放的并且意识到变化。 , 事件处理的解释。区别自中国和西方文明诞生以来,这两个秩序之间就一直存在。理性和逻辑几乎一直是西方哲学的重要组成部分。在古汉语中,我们甚至找不到与“理性”、“逻辑”完全对应的词语。此后,这两种秩序观念伴随着两种文明的发展而发展,产生微妙的影响,最终导致中西思想产生诸多差异。在澄清了中西秩序概念的差异后,两位作者立即提醒读者,读者应该意识到这两种秩序的差异,但不应该区分两者。否则,势必会引发一场关于两个文明谁更胜一筹的争论,而这种讨论无助于我们了解对方文明的长处,更不可能谈得上哪个文明的机会。中西文化相辅相成。可见,两位作者分析中西文化差异的目的并不是为了区分中西文化,而是为了达成共识。

本书指出,理性秩序和审美秩序对中西思想的影响首先体现在各自的思维方式上。西方文明的最终目标是清晰思考。特别是,尽管哲学和科学都努力实现某种清晰性,但科学不像哲学那样痴迷于清晰的思维。科学家所说的“清晰”总是与特定情况相关,并且总是意味着“现在足够清楚”或“在这种情况下足够清楚”。因此,科学实验总是需要一个变量受到严格控制的实验室。另一方面,哲学家则追求他们几乎狂热地追求清晰,追根溯源,反复质疑本质和原则,并试图在任何情况下避免思维中出现任何不确定性。这也适用于亚里士多德的“内省”、笛卡尔的“无疑的怀疑”和康德的“对知识划出明确的界限”。中国追求的思维方式是一种“混沌”。 《庄子》记载了一个人“一日挖洞,七日乱死”的故事。这个故事试图告诉人们,用一成不变的道理去治乱,最终会酿成悲剧。这个世界上有太多的不确定性,不可能总结出一套能应对所有情况的原理。不太明确的混乱是我们处理一个又一个事件的理性方式。但混乱是 并不是缺乏秩序。混沌本身就是秩序,一种审美秩序。混沌意味着认识到独特性和不可重复性。放弃对一切事物的寻找不变的本质原则。就像五种味道混合就能做出一道美味佳肴一样,如果最终调和起来,它们也不必都一样,每一种都能凸显出自己独特的特点。

对人自身的思考,是中西哲学的重要内容。哲学研究者不难认识到,西方哲学与中国哲学对于人性本身的思考方式存在着明显的差异。他没有单独对差异进行勘察,但在理性和审美方面存在着差异。在他看来,西方文明与人类无关。这种对创造的理解与中华文明的人类创造观念形成鲜明对比。比较人类创造概念与文明创造之间的本质联系:中国与西方。

作者考虑这是西方思想在理性和经验、理论和实践之间的区别的特征。观念和经验之间的区别,思想和行动之间的区别,这是一种挑衅性的区别,与本体论和推理活动的相关性有关。与解决实际问题相关的专门推理活动是西方思维过程本身的一部分。影响理解。西方思想家普遍认为,所谓完美的人是指理解并能确定事物本质原理的人。这种差异产生了两个后果。一是区分“知识”、“行动”和“创造”,二是将“教育”与“知识”彻底分开,这才是思想的本质目的。毕竟,经验和实践并不是必需的,只有这种经验的人无法成为一个完美的人。罗森。人类是在经验世界中被创造的,但他们不能简单地停留在经验世界中并作为经验创造的人而存在。一个完美的人不仅要通过经验的总结来发展理性,认识外部世界的本质,而且还要能够描述、解释和解释自己。人本身、人的思维、人的行为、人的创造活动都是不同的。不同的西方思想家只是对这些概念进行不同程度、不同方式的区分,而从未想过将它们混合起来。

本书在分析了西方对人类的理解后,通过孔子审视了中国人对人类创造的看法。在两位作者看来,中国传统思想家,特别是儒家,从来没有认识到理论与实践、行动与观念之间存在任何差距。两位作者都将孔子关于人类创造和实现的理论描述为一个“彻底思考”的过程。他们写道e:“文化传统是通过‘学习’的人际活动而享有的,思维过程在‘知识’和‘信仰’的共同影响下继续进行。因此,思想具有根本的社会性。同时,只要思维是一个过程,特定的个人就必须使文化共同体适应他的环境特征,以表达他的创造力和新颖性。” (第58页)孔子认为,思想具有社会性;思想具有社会性;思想具有社会性。换句话说,思维必须通过人际活动来实现。个人的表达需要他人的参与,人的成就也是人际沟通、互动的过程。没有他人和社会,就没有个人的成就。 “要想“立己才能立人,欲达己才能达人。”一个人只有在他的自然环境和社会环境中才能完成,而这种完善取决于他对环境的适应程度取决于你创造性地改变环境的程度。笔者认为,在儒家思想中,人的境界分为“士”、“君子”、“圣人”三个层次,但在谈到人类的创造时,却把重点放在了“仁人”上。这种视角的选择将她置于“学者”的境界太低,“圣人”难以接近。 “仁人志士”其实都是比较完美的人,这可以更好地分析他们。他们认为,孔子所说的“仁”指的是一个没有特定终点的过程,应该用审美标准来评价,而不是用“完成”或“成就”的逻辑标准来评价。 “好人”不是一个与自然、社会或他人隔绝的机械存在,而是一个生活在现实世界中的充满活力的人。笔者还认为,孔子思想中没有“至人”的概念,即使是“圣人”也不是完美的。事实上,一个更完美的人是一个能因势而变、真正将自己与环境融为一体、将自己的不同元素融为一体的情境人。当你看到一个孩子快要掉进井里时,你会立即为他感到难过,并立即伸出援手去帮助他。知识、思想和行动之间没有区别。

在两位作者看来,之前的所有争论都可以纳入到理性秩序与审美秩序对比的框架中。理性秩序赋予每个概念特定的地位,并力求探索每个概念的独特作用。构成人类的各种概念也不例外。思想是思想,知识是知识,行动是行动,两者的界限必须划清。审美秩序并不强调这些概念之间的区别。这些概念最终还是以人为中心,所以真正重要的不是单独的元素本身,而是这些元素产生的 ppeople。由于两种不同的秩序观,中西方对待人类发展问题的态度不同,人类发展的方式也不同。

第二届世界汉学大会将于10月13日至15日在上海国际会议中心举行。大会由国务院新闻办公室、上海市人民政府主办,文化和旅游部、中国社会科学院、中国人民大学、复旦大学、北京外国语大学、北京语言大学共同主办,上海市人民政府新闻办公室、上海社会科学院承办。

会议主题为“全球视野下的历史中国与现代中国”,五个分论坛的五个平行主题分别为“全球视野下的中国:文明的延续与创新”、“中国现代化的理论分析与实证阐释”、“多学科视角下的全球中国研究知识体系”、“全球中国研究”a 数字智能时代的研究:机遇与挑战”和“年轻人与全球中国研究的未来”。

该报刊登了之前对参加会议的几位学者的采访摘录。这些学者每个人都有自己的研究领域,都与“中国研究”密切相关。这些采访节选表达了他对中国研究的理解、解读和成就。以下内容探讨中西审美秩序与理性秩序的冲突。

郝大伟和安妮·莱热合着的《孔子哲学反思》试图从新的视角来理解和比较中西思想的特点。亮点是对中西秩序概念的总结和研究。本书将西方的秩序概念概括为“理性(逻辑)秩序”,将中国的秩序概念概括为“审美秩序”,并比较了中国的秩序概念。一、从思维方式、人格理论、政治视野和天国视野等方面与西方进行比较。不可否认,将中西哲学思想简化为单一概念,忽视了中西哲学各自的丰富性。然而,本书的目的是作为一部比较哲学著作,而不是提供对中国或西方哲学的详细理解。本书最重要的目的是通过儒家哲学来反映中西思想。

秩序的本义是指事物排列或看待的顺序或顺序。中西方秩序观念的差异,实际上是中西方对待事物、看待事物的方式的差异。最深层的意义体现的是中西方世界观的差异。因为中国和西方对世界的认知不同,对世界的看法也不同。世界上的事物应该如何组织,事物之间存在什么样的关系等等,这些观点是经过长期积累和系统化的。通过这个过程,秩序概念的差异就形成了。两位作者在书中得出结论,西方人通常认为秩序是一种存在且相关的事物类型:“理性”或“逻辑”。在中国,秩序通常被认为是审美的。 “虽然逻辑秩序常常是通过外部强加来实现的,所谓的神圣意志原则、超越自然法则、特定社会的实际法则或人类意识中必须存在的某些类别,但审美秩序是由事件、因素和环境的各个方面产生和决定的。” (第 8 页)理性秩序是封闭的,抵制变化,更喜欢定义事物的本质。另一方面,审美秩序是开放的并且意识到变化。 , 事件处理的解释。区别自中国和西方文明诞生以来,这两个秩序之间就一直存在。理性和逻辑几乎一直是西方哲学的重要组成部分。在古汉语中,我们甚至找不到与“理性”、“逻辑”完全对应的词语。此后,这两种秩序观念伴随着两种文明的发展而发展,产生微妙的影响,最终导致中西思想产生诸多差异。在澄清了中西秩序概念的差异后,两位作者立即提醒读者,读者应该意识到这两种秩序的差异,但不应该区分两者。否则,势必会引发一场关于两个文明谁更胜一筹的争论,而这种讨论无助于我们了解对方文明的长处,更不可能谈得上哪个文明的机会。中西文化相辅相成。可见,两位作者分析中西文化差异的目的并不是为了区分中西文化,而是为了达成共识。

本书指出,理性秩序和审美秩序对中西思想的影响首先体现在各自的思维方式上。西方文明的最终目标是清晰思考。特别是,尽管哲学和科学都努力实现某种清晰性,但科学不像哲学那样痴迷于清晰的思维。科学家所说的“清晰”总是与特定情况相关,并且总是意味着“现在足够清楚”或“在这种情况下足够清楚”。因此,科学实验总是需要一个变量受到严格控制的实验室。另一方面,哲学家则追求他们几乎狂热地追求清晰,追根溯源,反复质疑本质和原则,并试图在任何情况下避免思维中出现任何不确定性。这也适用于亚里士多德的“内省”、笛卡尔的“无疑的怀疑”和康德的“对知识划出明确的界限”。中国追求的思维方式是一种“混沌”。 《庄子》记载了一个人“一日挖洞,七日乱死”的故事。这个故事试图告诉人们,用一成不变的道理去治乱,最终会酿成悲剧。这个世界上有太多的不确定性,不可能总结出一套能应对所有情况的原理。不太明确的混乱是我们处理一个又一个事件的理性方式。但混乱是 并不是缺乏秩序。混沌本身就是秩序,一种审美秩序。混沌意味着认识到独特性和不可重复性。放弃对一切事物的寻找不变的本质原则。就像五种味道混合就能做出一道美味佳肴一样,如果最终调和起来,它们也不必都一样,每一种都能凸显出自己独特的特点。

对人自身的思考,是中西哲学的重要内容。哲学研究者不难认识到,西方哲学与中国哲学对于人性本身的思考方式存在着明显的差异。他没有单独对差异进行勘察,但在理性和审美方面存在着差异。在他看来,西方文明与人类无关。这种对创造的理解与中华文明的人类创造观念形成鲜明对比。比较人类创造概念与文明创造之间的本质联系:中国与西方。

作者考虑这是西方思想在理性和经验、理论和实践之间的区别的特征。观念和经验之间的区别,思想和行动之间的区别,这是一种挑衅性的区别,与本体论和推理活动的相关性有关。与解决实际问题相关的专门推理活动是西方思维过程本身的一部分。影响理解。西方思想家普遍认为,所谓完美的人是指理解并能确定事物本质原理的人。这种差异产生了两个后果。一是区分“知识”、“行动”和“创造”,二是将“教育”与“知识”彻底分开,这才是思想的本质目的。毕竟,经验和实践并不是必需的,只有这种经验的人无法成为一个完美的人。罗森。人类是在经验世界中被创造的,但他们不能简单地停留在经验世界中并作为经验创造的人而存在。一个完美的人不仅要通过经验的总结来发展理性,认识外部世界的本质,而且还要能够描述、解释和解释自己。人本身、人的思维、人的行为、人的创造活动都是不同的。不同的西方思想家只是对这些概念进行不同程度、不同方式的区分,而从未想过将它们混合起来。

本书在分析了西方对人类的理解后,通过孔子审视了中国人对人类创造的看法。在两位作者看来,中国传统思想家,特别是儒家,从来没有认识到理论与实践、行动与观念之间存在任何差距。两位作者都将孔子关于人类创造和实现的理论描述为一个“彻底思考”的过程。他们写道e:“文化传统是通过‘学习’的人际活动而享有的,思维过程在‘知识’和‘信仰’的共同影响下继续进行。因此,思想具有根本的社会性。同时,只要思维是一个过程,特定的个人就必须使文化共同体适应他的环境特征,以表达他的创造力和新颖性。” (第58页)孔子认为,思想具有社会性;思想具有社会性;思想具有社会性。换句话说,思维必须通过人际活动来实现。个人的表达需要他人的参与,人的成就也是人际沟通、互动的过程。没有他人和社会,就没有个人的成就。 “要想“立己才能立人,欲达己才能达人。”一个人只有在他的自然环境和社会环境中才能完成,而这种完善取决于他对环境的适应程度取决于你创造性地改变环境的程度。笔者认为,在儒家思想中,人的境界分为“士”、“君子”、“圣人”三个层次,但在谈到人类的创造时,却把重点放在了“仁人”上。这种视角的选择将她置于“学者”的境界太低,“圣人”难以接近。 “仁人志士”其实都是比较完美的人,这可以更好地分析他们。他们认为,孔子所说的“仁”指的是一个没有特定终点的过程,应该用审美标准来评价,而不是用“完成”或“成就”的逻辑标准来评价。 “好人”不是一个与自然、社会或他人隔绝的机械存在,而是一个生活在现实世界中的充满活力的人。笔者还认为,孔子思想中没有“至人”的概念,即使是“圣人”也不是完美的。事实上,一个更完美的人是一个能因势而变、真正将自己与环境融为一体、将自己的不同元素融为一体的情境人。当你看到一个孩子快要掉进井里时,你会立即为他感到难过,并立即伸出援手去帮助他。知识、思想和行动之间没有区别。

在两位作者看来,之前的所有争论都可以纳入到理性秩序与审美秩序对比的框架中。理性秩序赋予每个概念特定的地位,并力求探索每个概念的独特作用。构成人类的各种概念也不例外。思想是思想,知识是知识,行动是行动,两者的界限必须划清。审美秩序并不强调这些概念之间的区别。这些概念最终还是以人为中心,所以真正重要的不是单独的元素本身,而是这些元素产生的 ppeople。由于两种不同的秩序观,中西方对待人类发展问题的态度不同,人类发展的方式也不同。